岐阜県造形教育連盟

コンセプトconcept 「組織の一体改革」と「ぎふ美術の風2」の出発点

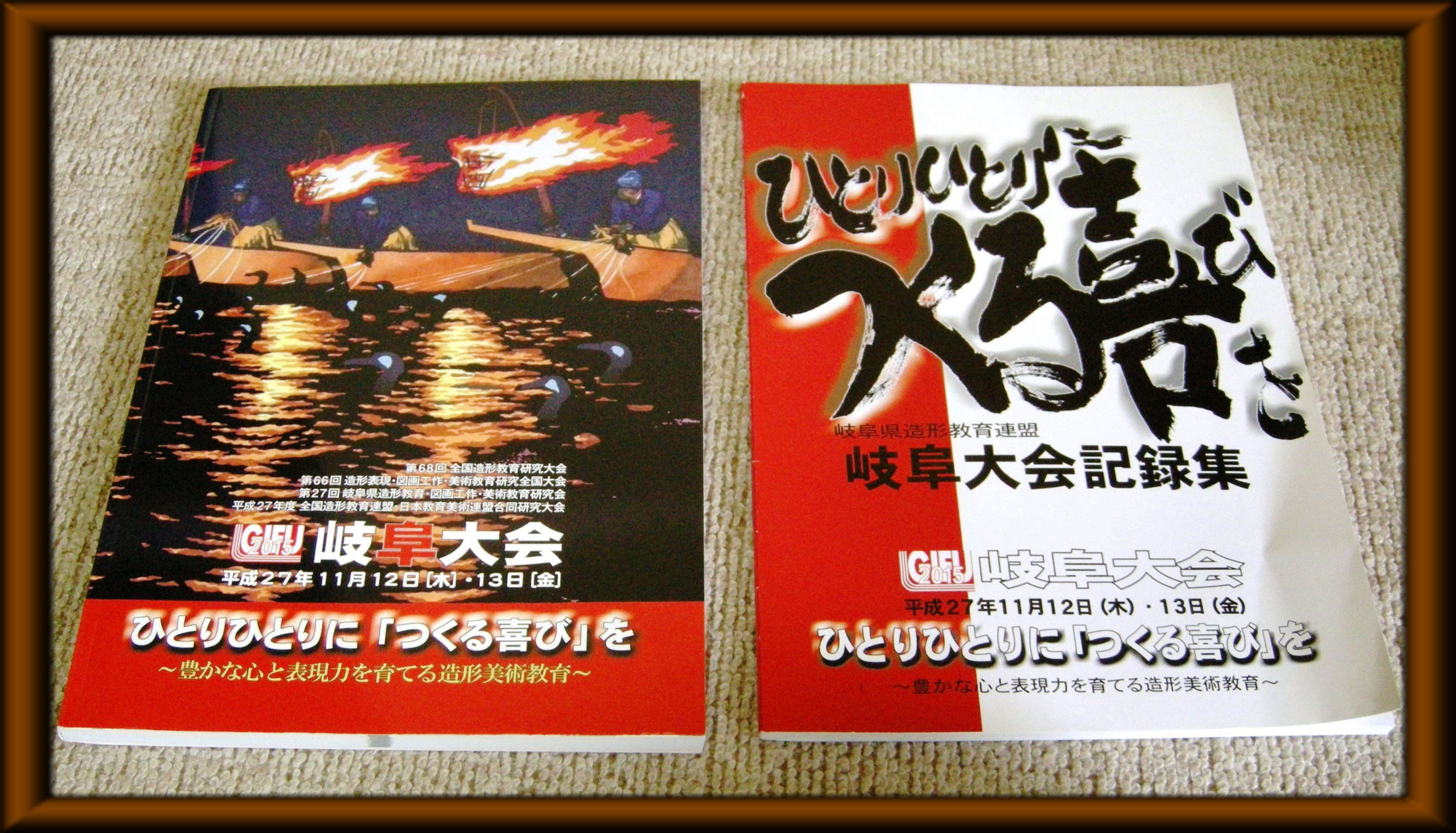

全国大会「平成27年度 全国造形教育連盟・日本教育美術連盟合同研究大会岐阜大会・全体会研究実践発表」の成果が、組織の一体改革と「ぎふ美術の風2」の立ち上げの出発点である。

1 岐阜県造形教育連盟及び岐阜大学美術工芸学科同窓会の

一体組織改革(平成27年≪全国大会≫を転換点として)

岐阜県造形教育連盟事務局長

岐阜大学美術工芸学科同窓会長(前)

酒井 賢

1.岐阜大学美術工芸科同窓会の歩み概略《その1》

同窓会を水谷重信氏(1期生・初代会長)が熱き思いで設立してから半世紀近くが経過するが,2代目・石原通男氏(6期生),3代目・酒井賢(8期生)となり,現在に至っている。

《同窓会規約(抜粋)》

(目的) 第2条 本会は…同窓生相互の理解と親和を図るとともに,美術文化及び美術教育の振興を図ることを目的とする。

(事業) 第3条 第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 同窓生相互の連携と連帯意識を高める活動

(2) 美術文化及び美術教育の振興を図る援助と研修

(3) 会員名簿の作成及び謝恩会,会員・顧問等の弔意活動

(4) その他目的を達成するために必要な企画事業活動

この間,同窓会としての活動は以上の目的を達成するため,会員名簿の作成や機関紙の発行,会員の作品展等を定期的に行ってきた。会長,副会長,事務局や評議員(年次代表者)が主導し活動した。

中でも大きな任務は,全国大会への主導的・主体的な役割を担ってきたところであった。

全国大会は最初,昭和28年/岐阜市で開催されたが,同窓会が大いに活躍するのは,昭和46年/高山大会(高山市),昭和63年/岐阜大会(岐阜市)での開催であった。

この二つの大会とも水谷重信会長のリーダーシップと同窓会の組織力のもと,大会主題,研究推進や運営に至るまで,地域の大きな協力を得ながら全面的に主導してきたことは,全て会員の周知の通りである。昭和46年の高山大会では水谷会長が研究部長で,高山=岐阜間を何度も奔走し,我々も懸命に働いた。その大会での“飛騨版画”の実践は,国内だけでなく広く欧米にも波紋を投げかけた。

また昭和63年の大会では,授業公開等に続くメインの全体発表は,東濃の動画(ビデオ)による“土と炎”に“飛騨版画”であった。何れも全国からの参加者の好評を博したのであった。

(1)岐阜大学美術工芸科同窓会ブログ「ぎふ美術の風」を開設

規模が年々大きくなる同窓会。そんな中で前記した同窓会の規約にもある文化活動 の交流の発表の場を造ることができないかを苦慮していたが,CG作家でもある長谷川清氏(11期生・副会長)とも話合い,同窓会ブログ「ぎふ美術の風」を開設した。

これは彼の強力な提案によるもので同窓会の規約にも美術文化,会員相互(実践,制作,作品,論文等)の交流を謳っているが,確かに年々会員数も増え,県下各地区会員の活動を可能な限り紹介したり,発表,交流したりする「広場」を作りたい!との願いから《ブログ》を開設したらどうか…という提案だった。彼はCGに精通し,二科会会友としても作品発表をし,当時各務原市の広報担当としても活躍中であった。

早速,水谷名誉会長等のコメントを掲載し,各地域に《ブログ》への情報提供者を決定した。小生も“円空展と土屋常義教授”の小論文や自らの個展情報を送付したり,飛騨高山の会員の活躍等を送付するよう促したりもした。

しかし,各地区の情報提供者の活躍は多忙なこともあり一部を除いて低調であった。そのため管理者である彼が,カメラを携えて県美術館等への積極的取材によるところも大きかった。情報収集に彼は懸命であったのだ。

(2)《全国大会情報》の全国への発信源としての《ぎふ美術の風》

《全国大会/ひとりひとりに『つくる喜び』を》のその進捗状況を時々に掲載したが,この掲載は特筆すべきことだった。全国大会の内容の紹介とその進捗情報,第1次案内の掲載から,幼・保・小・中・高・大の実践内容や授業や宿泊案内まで,様々な情報を逐一掲載したが,そのアクセス数は全国から述べ何万回にも及んだ。日々その確認ができた。全国大会の参加者は当日1,000名を遥かに超えていた事からも,その存在は大きかった。ブログ「ぎふ美術の風」管理人の長谷川清氏に感謝するばかりである。

更に同時進行でこの《全国大会》の実践を進めるに当たって,従来のような組織運営では,組織の立ち上げや運営・進行が進められないという県下の現状があった。

3.県下の現状から全造形美術教育実践者一丸の《全国大会》を目指す

▲一つは,造形美術教育を担当する〈造形美術教師〉が減少

県下の小中学校はここ数年少子化が進み,学級減や学校統合もあり学校数が減少している。さらに図工・美術の時間数も減少して,配属される図工・美術教師が圧倒的に少なくなっている。例えば今回の平成27年全国大会時は,「岐阜市会場」であるにも拘らず70校余りある岐阜市小中学校には図工・美術関係校長が皆無であった。(昭和63年大会時には岐阜市内には5名)

勿論,教育長等に配慮と協力を依頼したが,これは県下全体に及ぶ問題でもあった。

▲さらに岐阜大学美術教育卒の図工美術教師〈同窓会員〉が減少

造形美術担当教師が減少しているなか,岐阜大学以外の美術,造形関係大学卒の教師の割合が多くなっている現状がある。その中には従来から優れた実践教師が存在したが,もはや全国大会は同窓会の枠に拘らず造形美術教育を担当する全ての教師が一体となり,その力を結集して取り組まねばならないという現状であった。

こうした現状を積極的に踏まえ,全国大会に向けて次のことを意思統一したのである。

◎県下全造形美術教師,同窓会OB,各地域の造形活動推進者等第三者の力の結集

最初に考えたことは全国大会を経験している同窓会OBを含めた全造形美術教師が一丸となって大会に当たるということであった。

◎象徴として発表の目玉《“ひとりひとりに『つくる喜び』を”のDVD》を制作

このDVDを全体発表の目玉・メインにした。

昭和63年の東濃ビデオによる動画発表の精神を貫き,東濃〈土と炎〉,関・美濃〈木材と和紙〉,飛騨〈飛騨版画〉の実践をOBと現役のチームで動画を持ち寄り完成を目指し,懸命に頑張った。

7〜8回の全体での厳しい編集委員会で,検討して持ち帰り,再度新たな動画を作成して提示したり,委員会の納得を得ながら編集したりしていった。

◎授業を起点に発展する地域の造形活動から「振興モデル」を明確にする。

また同時に図工美術教師が教室から発展し,学校という枠を超えた地域の造形活動や造形運動にも注視することであった。

そのモデルとして注視したのは,関市の「全国子ども木の造形作品コンクール」(小,中,高校生参加)であった。この活動をモデルにしたいと考えた。

これは関市教育委員会文化課がバックとなり,教師,彫刻家,画家,木材業者が運営委員として,今年第9回(隔年開催)を迎えて全国に募集をかけている事業である。

このような各地域に生まれ,根を張った造形活動,こうした運動と造形文化をも含めた≪大きなうねりとしての全国大会≫を企図したのであった。

4.《全国大会》を転換点として《組織の一体改革》と《ブログ/ぎふ美術の風2》へ

今まで記述してきた歴史的な基盤に立った先の全国大会は,歴史に残る≪感動の全国大会≫となった。これはまさに県下の<全造形美術教師>による成果であった。

文部科学省の指導官も講評の中で「…いま壮大な映画を見たような感動の中にいます…」とコメントしたように,≪全国大会記録DVD≫にその動画と発表記録が残っているが,長良川国際会議場に参集した全国の会員を感動させたのであった。

ここを表題の≪一体組織改革≫と≪ぎふ美術の風2≫の原点とし出発点にしたいのである。同窓会ブログは枠を拡げ地域の造形運動などに関わる全造形運動実践者をも包含した実践や活動紹介・交流・討論・論文等の発表広場としたいのである。

平成31年度より【岐阜大学美術工芸科同窓会ブログ/ぎふ美術の風】から,【岐阜県造形教育連盟ブログ/ぎふ美術の風2】として新しく立ち上げることとした。

先の「全国大会」を≪発展的な節目≫としたこの≪ぎふ美術の風2≫が,県下の全ての造形美術教育実践者の実践発表・作品発表及び交流の≪広場≫であり,造形教育推進の動的な≪核≫として発展することを願っている。

5.岐阜県造形教育連盟事務局及び岐阜大学美術工芸科同窓会組織の改革

(1)県造形教育連盟会長「河西栄二教授」に決定

この度,全国大会の期間中造形教育連盟会長であった辻泰秀教授が退き,大学の教授会で「河西栄二教授」が決定され,就任された。新たな会長のもとに改革を進めたい。

(2)県造形教育連盟事務局及び岐阜大学美術教育同窓会組織改革

「全国大会」を経て岐阜大学美術工芸科ブログ「ぎふ美術の風」から「ぎふ美術の風2」に至った経過を述べてきたが,これは全国大会を主導した造形教育連盟と岐阜大学美術工芸科同窓会が今後も一体となり,名称変更と共に岐阜県の造形美術教育の振興と発展を願いながらその『魂』を吹き込む決意を,改めて確認したということである。