次木コース 高河原コース 日置江西コース 茶屋新田上コース 茶屋新田下コース 中島コース 大脇コース 団地コース

|

(8)北野神社(きたのじんじゃ) 境内は狭いが、貞享5年(1688)の棟札などから三百年以前から所在したと思われる。 |

|

(10)輪中堰止め(わじゅうせきどめ) 北に荒田川、西に長良川、南に境川、東に大江川と川に囲まれている日置江地区は、加納輪中の中に日置江輪中を形成している。 低い堤防を巡らせ通路には堰を設け、非常時には堰を板などで止めている。 |

|

(12)三余私塾跡(さんよしじゅく) 安政元年(1854)頃、青木訥(とつ)が開塾、明治9年私立諸学校として認可。入塾資格は20歳以上、修業年限5年、明治16年では生徒数23人。日置江は学問の盛んな地域として近隣に有名であった。「三余」とは、年の余り(冬)月の余り(雨の日)一日の余り(夜)に学問を勧めるという意味がある。当時としては珍しい私立中学校である。 |

|

(13)鍬山神社(くわやまじんじゃ) 祭神 豊受比売神 農機具の守り神 |

|

(14)忠魂碑(ちゅうこんひ) 昭和3年竣工、日清戦争以来の戦没者を祭っている。 平成14年5月 再建 |

|

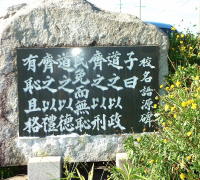

(15)校名由来碑・東山碑 且格小学校という校名は、明治6年学校制度施行当初の寄付金によって運営された「義校」の校名が現在まで継続されている。町村合併などにより校名変更がある中で、地名と校名が異なるのは珍しい。 「東山先生青木君碑」は日置江の産んだ明治維新時代の学者である青木訥の記念碑である。碑は弟子たちにより梅林公園に建立されていたが、昭和46年にふるさとへ移転したものである。日置江が学問の盛んな地である一つの証拠である。 |

|

(16)日置江神社(ひきえじんじゃ) 祭神は火雷(ほのいかづち)大神 山城国乙訓に鎮座の火雷神社を勧請 慶長6年の棟札が残っている。古来雷除け、祈雨、豊作の神として尊崇されている。 |

|

(17)旧日置江村役場跡 村役場は市合併前は現農協所在地、それ以前は現日置江神社裏の空き地や水防倉庫であった。明治29年1月落成。 明治30年高河原・日置江・次木・茶屋新田の4か村が合併して日置江村となった。 |

|

(18)願長寺(がんちょうじ) 真宗大谷派 大永3年(1534)創立。明治4年祭りの花火のために本堂・庫裡全焼。そのとがを坊守の風呂の火の失火として届けて、村役人を守ったといういわれがある。濃尾大震災の倒壊・復興を経て、更に平成7年12月新本堂が落成している。 |