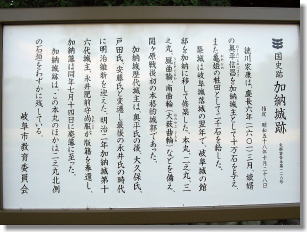

〜家康が築いた加納城〜 関ケ原の戦いに勝利した徳川家康は1601年(慶長6)関ケ原から江戸へ向かう途中、美濃を西国に備えるための重要な地と考え、加納に城を築くことにした。加納の地は、後に中山道として整備される街道沿いであり東海道へも通ずる重要な場所である。また、かつて美濃守護代斎藤利永が築城した故地でもあった。家康は自ら城の縄張りにあたるという力の入れようで、本多忠勝を普請奉行とし近隣の諸大名を動員して築城を急がせ、1605年(慶長10)には完成している。加納城は、関ケ原の戦いの後に築かれた最初の本格的な城郭であった。 築城にあたっては、廃城となっていた岐阜城などから石や古材を運び利用した。本丸、二の丸、三の丸のほか厩曲輪、南曲輪(大藪曲輪)を備え、周囲にはすぐ東側を流れる荒田川が活かされた。各曲輪とも、周囲には高い石垣の上に長大な櫓を築き、隅櫓を置いた。 本丸には東の大手門のほか、南と北に門を構えた。西北角は天守台といわれるが、本丸内部には、建物はなかったようである。二の丸には、二の丸御殿とよばれた広大な居館があり、歴代城主の生活の場となった。また、二の丸の北東角には岐阜城の天守閣を移したという三層の櫓があった。 |

|

|

|

|

|

| 1.つり込み祭り 玉性院の節分 (2月3日) |

赤鬼に扮した厄男が仁王立ちした神輿をかつぎ、おかめ姿の厄女が乗り込んだ御所車を引き境内を出発し、近隣の町内を威勢良く練り歩くこと1時間、各町内の厄を背負った赤鬼・おかめの行列は厄払いのため本堂につりこまれる行事。豆撒きは一日中行われ、美男美女で賑わう。 (男42歳 厄男、赤鬼・女33歳 厄女お福さん) |

| 2.加納の祭り 加納天満宮 (4月第1土、日) |

旧加納町の鎮守の神様(菅原道真)のまつり。 桜の季節に行なわれる岐阜市一円の祭りで、山車や御輿が練り回る。境内には露天商が並び賑わう。 |

| 3.みそぎ祓い 加納天満宮 (6月30日) |

形代(かたしろ)という紙に氏名年令住所を書きこみ、神に詣でて茅(ち)の輪をくぐり、穢れを清める行事。拝殿前の高さ2mの茅の輪をくぐると、疫病にかからぬと言われ、無病息災の洗米が配られる。 |

| 4.ちょうちん祭り 天満宮内津島神社 (7月14日) |

すさのおのみことを祀る津島神社の祭礼。 各町内ごとに提灯をかざり奉納する。 個人は青ささ竹に提灯をつけて参拝する。 社前で祈祷を受け、病気から逃れ、災いを遠ざけるために祈る。 |

| 5.ほたる祭り 清水川ほたるの里 (6月上旬) |

清水川「ほたるの里」が平成7年から設けられ加納ほたる育成クラブの努力により毎年蛍の乱舞が見られるようになった。平成14年度で第6回目の加納ほたる祭りが開かれ、「加納ふるさと太鼓」「オカリナ」の演奏や「ほたるまんじゅう」の無料配布で観衆は2千名近く、加納の初夏の風物詩となっている。 |

| 6.水薬師まつり 水薬師寺 (7月20日、21日) |

慶長17年6月清水伊三郎が広江川で拾い上げた仏像が水薬師寺の本尊として崇められている。 ぼんぼりが飾られ、清水川の特設の橋より紙の灯篭を流し、先祖の霊をなぐさめるまつり行事である。万灯流しと称し、20日、21日2日間の夜は数千人近い人の参拝客があり、川岸には、50店に及ぶ露天商が出展して賑わう。 |

| 7.ふるさと盆おどり (8月上旬) |

加納城公園にて「ふるさと盆おどり」が開かれ、7月〜9月迄郡上おどり、加納ふるさと音頭等の踊りが「やぐら」を中心に、ゆかた姿で踊る。飲み物の提供や、手製の花火が打ち上げられ、盛会である。平成14年で7回目となった。 |

| 8.美濃中山道まつり 岐阜駅南口 (10月上旬) |

加納は城下町宿場町として栄えたところで町おこしのため、パレードや各種イベントをJR岐阜駅(以前は加納城公園)加納口に開催。平成14年末で13回目、年々盛会である。 |